中交二公局

來林芝兩個(gè)星期了。忙里偷閑,我趴在辦公桌上望窗外的雪山頂,纏繞著山頂?shù)脑贫湎癖蝗嗨榱说拿藁ǎL在藍(lán)得晃眼的高空。媽媽發(fā)來天貓的視頻,這小貓正在“狩獵”陽光灑下的光斑,毛茸的尾巴豎得筆直。我看著天貓出了神,思緒漸漸飄遠(yuǎn)。

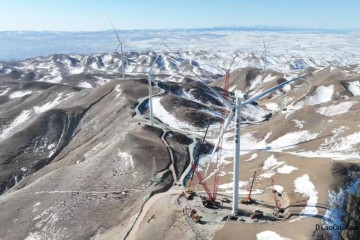

我只記得那天陽光很好,出了機(jī)場(chǎng),媽媽停下腳步望著天空,眼睛亮得像湖水:“幺女你看!這個(gè)云好低哦。”她特地請(qǐng)了假陪我進(jìn)藏。車開到波密的時(shí)候,她指著遠(yuǎn)方:“你看,那個(gè)就是他們修的鐵路橋!”陽光下的鋼架橋像銀龍般沉睡在大地上,原來文件里反反復(fù)復(fù)出現(xiàn)的西藏高原項(xiàng)目真的在一步步變成現(xiàn)實(shí)。

送別母親之后,我獨(dú)自努力適應(yīng)著高原的空氣。海拔這么高的地方,連呼吸都費(fèi)勁,怎么可能修鐵路?剛來的時(shí)候,這個(gè)問題困擾著我。

項(xiàng)目走廊里的宣傳畫上,筑路工人皮膚黝黑,眼睛卻比雪山還亮。這天,一名工人裹著沾滿泥點(diǎn)的工作服,來領(lǐng)勞保手套。“我們班組在隧道里打鉆,機(jī)器轟鳴聲震得人耳朵發(fā)麻。”他說,“一旦鉆頭穿透巖層,啥都值了。”拿著手套,拍拍工服上的灰塵,他笑著頭也不回地走了。

工地上,藏族阿媽給我們端來酥油茶。她粗糙的手掌捧著木碗,用生硬的漢語說:“鐵路通了,我在成都打工的兒子就能回家了。”我心里一顫,忽然意識(shí)到文件里核對(duì)的每一個(gè)小數(shù)點(diǎn)、標(biāo)注圖紙的每一道線條,和筑路工人的工作一樣,都在為這條“天路”添磚加瓦,心里的謎團(tuán)逐漸散開。原來高原上的堅(jiān)守從不是孤島,每一個(gè)平凡崗位的微光終將由點(diǎn)連成線、鋪成路,照亮千萬人歸途的星河。

去項(xiàng)目上的小超市買東西,看見一箱從四川發(fā)來的榨菜,塑料包裝邊緣還印著模糊的川味標(biāo)語,指尖觸到時(shí)仿佛沾著家鄉(xiāng)的水汽。熟悉的字體讓鼻尖猛地發(fā)酸,成都平原的油菜花該漫過田埂了吧,而我腳下的土地,連手機(jī)信號(hào)都在雪山間時(shí)斷時(shí)續(xù)。攥著那包榨菜往回走,包裝袋發(fā)出沙沙的響聲,像在輕輕哼著家鄉(xiāng)的調(diào)子,又被風(fēng)揉進(jìn)了高原的遼闊里。前一秒還在想自己還能堅(jiān)持多久,可下一秒掌心這抹帶著煙火氣的溫暖讓我不再糾結(jié)于信號(hào)欄里忽明忽暗的格子——比起手機(jī)里斷斷續(xù)續(xù)的消息,此刻工地上此起彼伏的機(jī)械轟鳴、宿舍里同事分享的牦牛肉干、甚至阿媽遞來的酥油茶在木碗里晃出的漣漪,都在無聲地告訴我:有些答案,從來不是靠信號(hào)傳輸?shù)模且磕_踩在土地上的分量、手觸到鋼筋時(shí)的溫度,慢慢焐熱的。

夜間在操場(chǎng)上散步,抬眸一看,銀河就像撒落的青稞酒淌滿了整個(gè)夜空,忙碌一天的疲憊在此刻煙消云散。遠(yuǎn)處工地上的探照燈刺破黑暗,恍若天上的街市,那些穿著反光背心的身影在雪線上移動(dòng),像星光一樣搬運(yùn)著希望。這一刻,我忽然明白為什么同事們總說“缺氧不缺精神”,相信所有的辛苦都值得。

收到了媽媽發(fā)的信息,問我后不后悔去西藏,我望著遠(yuǎn)處的燈火,回復(fù)了信息。操場(chǎng)上的紅旗飄揚(yáng),晚風(fēng)帶著陣陣涼意拂來,卻吹的人心里發(fā)燙。片刻后,媽媽發(fā)來新視頻,天貓慵懶地癱在我的床上,尾巴輕輕晃著,像在數(shù)我回家的日子。

供稿丨鄧璐編輯丨汪藝泓、黨星 審核丨詹行塔

客服熱線:18690507177

客服熱線:18690507177